Los ataques de pánico son períodos en los que el individuo sufre de una manera súbita un intenso miedo o temor con una duración variable: de minutos a horas.

Los ataques o crisis de pánico generalmente aparecen de repente y pueden alcanzar su máxima intensidad en unos 10 minutos. No obstante, pueden continuar durante más tiempo si el paciente ha tenido el ataque desencadenado por una situación de la que no es o no se siente capaz de escapar.

En los ataques de pánico sin disminuición de intensidad desencadenados por una situación de la que el sujeto desea escapar, algunos individuos pueden hacer esfuerzos desesperados por intentar escapar de la situación.

La persona que sufre episodios de

pánico se siente súbitamente aterrorizada sin una razón evidente para sí misma o para los demás. Durante el ataque de pánico se producen síntomas físicos muy intensos:

taquicardia, dificultad para respirar,

hiperventilación pulmonar, temblores o

mareos, miedo de salir de la casa. Los ataques de pánico pueden ocurrir en cualquier momento o lugar sin previo aviso. Durante un

ataque de pánico o

crisis de angustia se presenta al individuo una súbita aparición de un nivel elevado de

ansiedad y excitación fisiológica sin causa aparente. La aparición de estos episodios de miedo intenso es generalmente abrupta y suele no tener un claro desencadenante.

Los ataques de pánico se manifiestan como episodios que irrumpen abrupta e inesperadamente sin causa aparente y se acompañan de síntomas asociados al miedo, tales como

hipertensión arterial súbita, taquicardia, dificultad respiratoria (

disnea), mareos e inestabilidad, sudoración, vómitos o náuseas, síntomas todos ellos coherentes con el miedo que los provoca. Generalmente acompaña a la crisis una extrañeza del

yo junto a una

percepción de

irrealidad y de no reconocimiento del entorno.

Los ataques de pánico no duran mucho pero son tan intensos que la persona afectada los percibe como muy prolongados. A menudo el individuo siente que está en peligro de muerte inminente y tiene una necesidad imperativa de escapar de un lugar o de una situación temida (aspecto congruente con la emoción que el sujeto está sintiendo). El hecho de no poder escapar físicamente de la situación de miedo extremo en que se encuentra el afectado acentúa sobremanera los síntomas de pánico.

Experimentar un ataque de pánico es una terrible, incómoda e intensa experiencia que suele relacionarse con que la persona restrinja su conducta, lo que puede conducir, en casos, a adoptar conductas limitativas para evitar la repetición de las crisis. El trastorno puede desembocar en

agorafobia, por miedo a presentar nuevas crisis si se presenta una fuerte

conducta evitativa en el afectado.

A veces el fenómeno de crísis se reproduce durante el

sueño.

La edad de inicio de este tipo de trastorno (entre 18 y 25 años la mayoría de los casos (según

DSM y

CIE) puede hacer pensar que el problema esté relacionado con la

desvinculación y la autonomía personal. Al parecer, el ataque de pánico se desencadena tanto por factores externos - como afrontar una situación que produzca intranquilidad al sujeto- como por los significados que da, en su vida emocional, la persona que experimenta esas circunstancias externas.

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de Estados Unidos (DSM IV)

Según los

Institutos Nacionales de Salud Mental de los Estados Unidos (

NIMH), los ataques de pánico son sensaciones repentinas de terror sin motivo aparente que aparecen dentro del denominado

trastorno de pánico (uno de los

trastornos de la ansiedad). En estos ataques pueden presentarse síntomas físicos, tales como:

- taquicardia

- dolor en el pecho

- dificultad para respirar

- mareos

Por otro lado, la cuarta edición del

Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales de la Asociación Psiquiátrica Estadounidense (American Psychiatric Association, APA) (

DSM IV) contempla, dentro de los criterios diagnósticos de los trastornos mentales, varios aspectos para diagnósticar la crisis de angustia (

ataque de pánico ). Concretamente, define el

ataque de pánico como una aparición temporal y aislada de miedo o malestar intensos, acompañada de cuatro (o más) de los siguientes síntomas, que se inician bruscamente y alcanzan su máxima expresión en los primeros 10 min:

- palpitaciones, sacudidas del corazón o elevación de la frecuencia cardíaca

- sudoración

- temblores o sacudidas

- sensación de ahogo o falta de aliento

- sensación de atragantarse

- opresión o malestar torácico

- náuseas o molestias abdominales

- inestabilidad, mareo o desmayo

- desrealización (sensación de irrealidad) o despersonalización (estar separado de uno mismo)

- miedo a perder el control o a perder la razón

- miedo a morir

- parestesias (sensación de entumecimiento u hormigueo) y

- escalofríos o sofocaciones

No obstante, el

DSM IV no contempla el

ataque de pánico como una enfermedad codificada ni diagnosticable. Es tan sólo un síntoma.

Trastorno de pánico

En el trastorno de pánico (nombre que se le da a un trastorno emocional que consiste en la aparición repetida y persistente de ataques de pánico, con ansiedad persistente acerca de la posibilidad de que los ataques de pánico vuelvan a presentarse), la persona experimenta ataques de pánico repetidos e inesperados y sufre ansiedad persistente sobre la posibilidad que los ataques de pánico vuelvan a ocurrir. El trastorno de pánico se distingue de otros tipos de trastorno de

ansiedad en que los ataques de pánico son repentinos, inesperados y sin causa aparente.

[1]

Síntomas

En el ataque de pánico pueden presentarse uno o varios de los siguientes síntomas físicos vinculados al

miedo:

- dolor en el pecho o nuca o taquicardias

- respiración forzada, arrítmica, apresurada y con síntomas de ahogo

- mareos

- baja temperatura en las extremidades

- náuseas o vómitos

- temblores, escalofríos, estremecimientos y hormigueo

- contracciones musculares

- sequedad en la boca y en el paladar

- sensibilidad a la luz (dilatación de pupila)

- temblores o sacudidas

- sudoración

- opresión o malestar torácico

- parestesias (sensación de hormigueo en las manos o en pies)

- escalofríos

- sensación de ahogo

- sensación de atragantamiento

- dificultades para hablar o comunicarse

En la crisis también se presentan algunos de los siguientes miedos y sensaciones:

- sensación de perder el control, miedo a perder la razón

- sensación de miedo a la muerte

- despersonalización o desrrealización (percepción de irrealidad: sentirse que uno mismo y/o el entorno no son reales)

- deseo imperativo de escapar del lugar, momento y situación en los que se produjeron las crisis

Es normal que, paradójicamente, estos episodios aparezcan en momentos de relajación del afectado, cuando la atención no está capturada por ninguna situación exterior importante. Por el contrario, el hecho de que surja un motivo externo llamativo para llamar la atención puede eliminar los síntomas.

Hiperventilación

Durante el estado de alerta se altera la forma y la velocidad de la respiración, como en toda situación en donde una persona se sienta asustada. Si en ese momento el cuerpo no consume la energía para la que se ha preparado, se puede producir una "hiperventilación" que produce muchos de los incómodos síntomas percibidos durante la crisis:

- mareos

- quedarse sin aliento

- nudo en la garganta

- hormigueo o entumecimiento en las manos o los pies

- náuseas

- confusión

El cambio en la forma de respirar puede limitar estos síntomas, al

relajarse muchas de las variables corporales. Además, el hecho de que la persona perciba poder estar haciendo algo para cuidarse a sí misma y gestionar la crisis hace que se sienta algo más segura, ya que percibe poder controlar en algo en la situación.

Desrealización

Uno de los síntomas más terribles para los afectados es la percepción de desrealización. La desrealización es un cambio en la percepción del entorno de un individuo, en donde el mundo a su alrededor parece irreal o desconocido.

Términos comúnmente usados para describir los síntomas y sensaciones de desrealización son los que siguen:

- como ver a través de un velo.

- una sensación de niebla en los sentidos.

- separado de sí mismo.

- atrapado en un vidrio.

- retraimiento.

- aislado o distante del entorno inmediato.

- un espectador de algún juego extraño y sin sentido.

- sin vida.

- como en un sueño.

- fuera del cuerpo, se observa desde la mente.

Esta condición es directamente causada por la ansiedad, es síntoma de la misma. Está causada por cambios que ocurren en la forma en la que el cerebro procesa las señales nerviosas durante los trastornos de ansiedad.

El proceso de pánico

El

pánico es una forma de

miedo intenso en la que aparecen fenómenos fisiológicos y psicológicos coherentes con esa emoción. Según los enfoques cognitivos, en el proceso de

pánico, una imagen

mental, real o imaginaria, desencadena un rápido proceso que involucra al

cerebro y al

cuerpo. La espiral creciente de sucesos de percepciones de amenaza y reacciones corporales de miedo que se producen en el

organismo desencadena una serie de síntomas que desembocan en una inminente sensación de pérdida de control por parte del afectado que parece superar la voluntad y minar instantáneamente la

confianza y la

seguridad del individuo. Esta instantánea, gran carencia de seguridad suele provocar un gran deseo de

huida y una amenazante sensación de miedo a morir, enloquecer o provocar una escena indeseada. Según otros enfoques de este problema, la sensación de miedo o pánico se desencadena debido a cambios en la vida de la persona que sufre el ataque y a los significados atribuidos a dichos cambios. Estas personas tienen dificultad para conectar dichos cambios con la sensación de pánico, que identifican en muchos casos como un problema físico (ataque cardiaco,

asfixia, etc.).

Según los enfoques

cognitivo-conductuales, una vez concebida la idea que desencadena el pánico, la crisis fisiológica y psicológica se activa como consecuencia del círculo creciente de percepciones mentales y reacciones corporales de miedo. Las reacciones fisiológicas desencadenan nuevas percepciones de miedo que incrementan las reacciones del cuerpo de una manera cíclica y creciente. La incapacidad del sujeto para activar estrategias eficaces para detener el fenómeno creciente acaba desencadenando el denominado ataque de pánico.

Wilson R. Reid describe dos etapas en el desarrollo de la

crisis de pánico:

- En la primera etapa - ansiedad anticipatoria -, existe una comunicación inconsciente entre la mente y el cuerpo. La mente considera que se aproxima una situación temida y estimula un proceso de pensamiento cuando recuerda una situación pasada difícil. En ese momento, la mente crea una imagen que indica al cuerpo a que responda ahora como si se estuvieran produciendo dificultades pasadas. Con esta información sobre crisis pasadas, la mente comienza a cuestionarse su capacidad para hacer frente a la crisis. Estas preguntas instruyen al cuerpo para prepararse contra cualquiera de las peores consecuencias posibles. La mente evoca imágenes en las que el sujeto no ha podido controlar el episodio anteriormente y se envía un mensaje de protección al cuerpo.

- En la segunda etapa - el ataque de pánico -, estos mensajes entre mente y cuerpo ya no son silenciosos, pero sus efectos son los mismos. Esto provoca sensaciones físicas que el cuerpo genera (como las taquicardias). El individuo afectado tiene miedo de los síntomas percibidos e inconscientemente emite instrucciones al cuerpo para protegerse, con las cuales el cuerpo comienza a "cambiar su química" con el fin de protegerse de la emergencia. Sin embargo, como no se trata de una verdadera crisis física, no se puede utilizar correcta y eficazmente la estrategia del organismo, preparado para la alerta. Como consecuencia, se produce un aumento de los síntomas físicos, lo que a su vez crea el ciclo auto-reforzado de percepciones de amenaza y reacciones corporales que se sufren durante el ataque de pánico.

Fisiología del pánico

Aunque estos episodios de miedo extremo pueden aparecer de manera inesperada, se consideran parte de la respuesta evolutiva de los seres vivos comúnmente conocida como

lucha o huida de utilidad en la naturaleza. En la crisis, esta respuesta se produce fuera de contexto, inundando el organismo de

hormonas (especialmente

adrenalina y

noradrenalina) como ayuda en defensa propia frente a una amenaza percibida.

El miedo extremo produce cambios fisiológicos inmediatos: se incrementa el

metabolismo celular, aumenta la

presión arterial, la concentración de la

glucosa en sangre y la actividad cerebral, así como la

coagulación sanguínea. El

sistema inmunitario se detiene (al igual que toda función no esencial), la sangre fluye a los

músculos mayores (especialmente a las

extremidades inferiores en preparación para la huida) y el

corazón bombea sangre a gran velocidad para trasportar hormonas a las células (especialmente

adrenalina y

noradrenalina). También se producen modificaciones

faciales: agrandamiento de los

ojos para mejorar la

visión y dilatación de las

pupilas para facilitar la admisión de luz, la frente se arruga y los

labios se estiran horizontalmente.

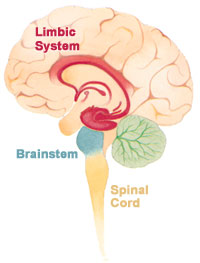

Cuando el

sistema límbico fija su atención en una amenaza o una percepción de peligro (existente o no), los

lóbulos frontales (zona del cerebro encargada de cambiar la atención consciente de una cosa a otra) se desactivan parcialmente. Durante un ataque de pánico

[2] la atención consciente queda fijada en el peligro inminente percibido.

Una imagen mental o real, aroma u otros estímulos pueden desencadenar síntomas fisiológicos de alerta en el cuerpo (ritmo cardíaco,

presión sanguínea, etc.). Esta respuesta fisiológica adecuada del cuerpo es interpretada por el sujeto como una confirmación de la amenaza y se produce una

retroalimentación positiva del miedo que impide una valoración del auténtico riesgo por parte del afectado. La cadena de percepciones de la mente y reacciones del cuerpo se produce rápida y secuencialmente en una escalada incontrolada que conlleva a la crisis. Dado que los primeros ciclos de percepción y reacción se producen de manera inconsciente, el afectado se percata del hecho cuando los síntomas han alcanzado cierta intensidad. Esto sucede especialmente en el caso de las

fobias: la atención del fóbico, incapaz de prestar atención a otra cosa distinta de su percepción de amenaza, magnifica desproporcionadamente el peligro percibido.

Aspectos psicológicos de la crisis

La "trampa" del pánico

Muchos expertos e investigadores, incluidos los doctores

David Carbonell y

Giorgio Nardone, describen los ataques de pánico y el trastorno de pánico como una trampa (muy eficaz) en dos ámbitos fundamentales. En primer lugar, la trampa del que sufre una crisis consiste en creer que lo que está viviendo es peligroso (es decir, surgirá un ataque al corazón, un

desmayo, se perderá la razón, se perderá el control) cuando realmente un ataque de pánico no presenta ningún peligro en absoluto. En segundo lugar, los afectados caen en la trampa de hacer cualquier cosa que creen que les ayudará a evitar las crisis cuando lo que realmente hacen es empeorar los ataques de pánico. Estas actividades incluyen comportamientos de

evitación, tratando de controlar los ataques de pánico, luchando contra ellos, cayendo en

supersticiones y rituales para evitar ataques de pánico y conseguir

autoprotección. Es decir, lo que se hace para enfrentarse a los ataques de pánico termina por perpetuarlos, en la mayor parte de los casos (Carbonell, 2004).

Según

Georgio Nardone y

Federica Cagnoni (Arezzo), una experiencia inicial, real o imaginaria, puede introducir en la mente del sujeto una nueva posibilidad de reacción perceptiva: la del

temor. A partir de esa experiencia, todo lo que se lleva a cabo se hace con el fin de defenderse del peligro real o imaginario. Sin embargo, esa reacción no funciona sino que, por el contrario, se confirma aún más la amenaza, lo que empeora los efectos e induce una clásica situación de reacción de pánico, tanto en términos de la

generalización del miedo en lo psíquico como en la respuesta del comportamiento.

En particular, se han identificado (Nardone, 1993, 2001) tres intentos típicos de soluciones llevadas a cabo por el sujeto:

1) evitación, 2) solicitud de ayuda y 3) intento de control.

- Evitación. El efecto de evitar, de hecho, representa una afirmación para el individuo de la amenaza de la situación evitada que prepara un comportamiento de sucesivas conductas evasivas. Todo esto tiene como único efecto el incremento del temor por confirmar, pero también incrementa el escepticismo con respecto a los propios recursos, aumentando de esta manera la fobia e incluso las reacciones. De esa forma, el trastorno se hace cada vez más invalidante y limitante.

- Solicitud de ayuda. Una vez que el círculo vicioso de la evasión se activa, la persona a menudo utiliza una segunda "estrategia" que resulta ser contraproducente: la solicitud de ayuda, es decir, la necesidad de estar siempre acompañado y confortado por alguien que está dispuesto a intervenir en caso de crisis y de pánico al perder el control. El efecto de esa solicitud es inicialmente el de tranquilizar a la persona afectada, pero poco a poco conduce a aumentar el miedo y sus consecuentes limitaciones. De hecho, esta posibilidad de tener a alguien o algo (una sustancia o medicamento) para intervenir rápidamente en ayuda del que sufre el temor, termina por confirmar que el afectado es incapaz de enfrentar la situación temida en primera persona y, por tanto, ser capaz de manejar las consecuencias. Incluso este proceso tiende a generalizarse y lleva a la persona a una forma grave del trastorno fóbico basado en la lógica de "ser dependiente" y no poder controlarse.

- Intento de control. El control sobre el comportamiento fisiológico y sus reacciones redunda en un ciclo perceptivo-reactivo para obligar a entrar al sujeto en acción a fin de afrontar el miedo. Sin embargo, en el intento de mantener el control a toda costa sobre el propio organismo y sus funciones psiquiátricas, se experimenta una situación paradójica: la focalización de la atención en las reacciones fisiológicas (latidos del corazón, respiración, equilibrio, etc.) conduce inevitablemente a una alteración de algunas de las mismas funciones, lo que provoca un temor que, a cambio, genera más alteraciones, activando de esta forma un círculo vicioso en el que "el intento de control desemboca en una pérdida de control".

Cómo afrontar el pánico

Afrontar el pánico requiere tiempo y paciencia para redefinir las actitudes frente al miedo extremo para enfrentarse al miedo y no evitarlo.

Una de las estrategias que mejor ha funcionado consiste en la aplicación de diez reglas para afrontar una crisis de pánico:

[3]

- Recuerde que lo que siente no es más que la exageración de las reacciones normales al estrés.

- No es ni dañino ni peligroso, solo desagradable. Nada peor puede pasar.

- No añada pensamientos alarmantes sobre lo que está pasando y lo que podría ocurrir.

- Fíjese en lo que le está pasando a su cuerpo ahora, no en lo que usted teme, en su mente, que podría llegar a ocurrir después.

- Espere y deje que pase el temor. No luche contra él. Acéptelo.

- Cuando deja de pensar cosas alarmantes, el temor se extingue por sí solo.

- Recuerde que lo principal es aprender a afrontar el miedo, no a evitarlo. Es una gran oportunidad para progresar.

- Piense en el progreso que ha hecho hasta ahora, a pesar de las dificultades. Piense en lo satisfecho que estará cuando supere este momento.

- Cuando empiece a sentirse mejor, mire alrededor y piense lo que puede planear para hacer después.

- Cuando esté listo para continuar, comience despacio, en un estado de relajación. No necesita correr ni esforzarse.

W. R. Reid defiende ocho actitudes de recuperación para afrontar el pánico frente a opciones como las técnicas específicas de recuperación. Compara las ocho actitudes más habituales de los enfermos frente a actitudes que resultan más eficaces.

Actitudes habituales/Actitudes "curativas"

- "No puedo permitir que nadie lo sepa"/"No me avergüenzo".

- "El pánico es malo. Es el enemigo."/"¿Qué puedo aprender como estudiante del pánico?"

- "Quiero evitar los síntomas."/"Quiero hacer frente a los síntomas para adquirir conocimientos."

- "Tengo que descansar ahora."/"No me importa estar preocupado aquí y ahora."

- "Tengo que permanecer en alerta."/"No voy a permanecer en alerta contra la ansiedad."

- "Esto es una prueba."/"Esto es la práctica."

- "Tengo que tener certeza de que no hay riesgos."/"Puedo tolerar la incertidumbre."

- "Será mejor que esto funcione."/"No importa si no funciona".

Bibliografía

- NARDONE, Giorgio (2004). No hay noche que no vea el día: la terapia breve para los ataques de pánico.. Barcelona: Editorial Herder. ISBN 978-84-254-2349-9.

- ELLIOT, Charles H. y SMITH, Laura L. (2004). Ansiedad para Dummies. Editorial Norma. ISBN 958-04-7877-5.

- WILSON R. Reid (2001). ¡No al Pánico! Cómo controlar los ataques de angustia. Santiago de Chile: Editorial Cuatro Vientos. ISBN 956-242-068-X.

Referencias

- ↑ Panic Attacks, Panic Disorder and Agoraphobia - familydoctor.org

- ↑ Por qué se dan los ataques de pánico - VIAM

- ↑ Asociación Madrileña de Agorafobia (AMADAG)

Enlaces externos